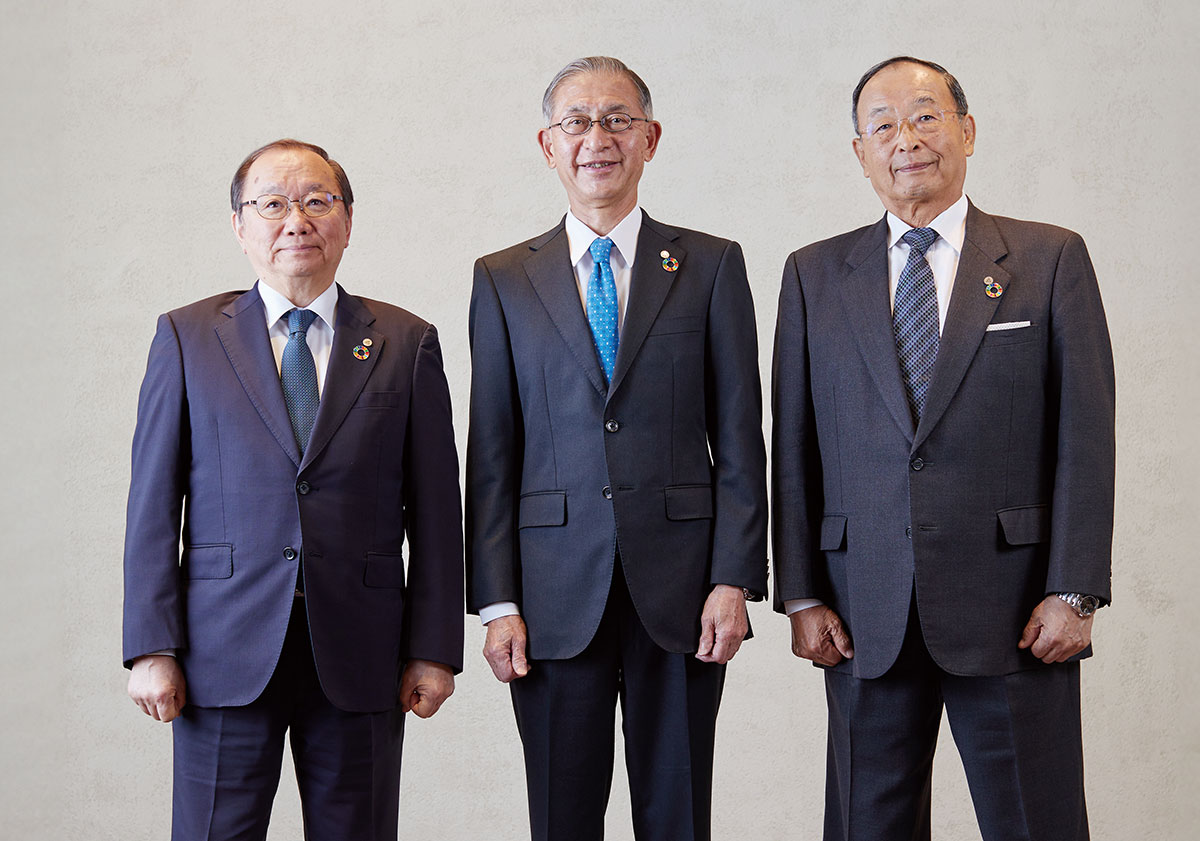

(左)取締役(監査等委員)

寺村 泰彦

29年間の銀行勤務において、企業取引、海外支店、資金運用部門の業務を経験。財務会計、特に資金証券部門での実務経験を有する。その後、国際物流企業に出向し、13年半にわたり経営に従事。自動車業界や機械業界との取引、M&A業務にも関与。2021年にアルトナーの常勤監査等委員に選任。2023年より監査等委員。

(中)取締役(常勤監査等委員)

野村 龍一郎

30年間の銀行勤務において、事業法人向け取引、ニューヨーク支店、資金為替部門の業務、融資業務を経験。証券代行業務部門長として、IR、株式関連事項、株主総会に関する業務も担当。その後、不動産会社で8年間の経営、総合商社のリート会社代表に従事。2022年にアルトナーの監査等委員に選任。

2023年より常勤監査等委員。

(右)取締役(監査等委員)

森井 眞一郎

メーカーの支社長としてエリア全体を統括し、マーケティング営業全般、生産部門、開発部門との調整及び中期的なエリア戦略の策定に従事。顧客企業の新規開拓及び営業面の助言を担当。2021年よりアルトナーの監査等委員。

野村: |

従来、当社の取締役会は、詳細な業績を報告する「業績取締役会」と、中長期的な経営戦略を協議する「定時取締役会」の2形態で開催し、監督機能と執行機能を一体で担ってきました。2025年5月から執行役員制度を導入したことで、執行と監督の役割が明確に分離され、取締役会は経営方針の決定と監督に専念できる体制へと移行しました。これにより経営判断の迅速化と意思決定の効率化が一層進むものと考えています。 |

寺村: |

重要事項の決議にあたっては、事前に資料が配布され、必要に応じて関連部署から説明を受けるなど、十分に理解を深めた上で審議が行われています。また、社長と社外取締役が定期的に会合を持ち、そこで交わされた活発な意見交換が取締役会にも反映され、監督機能の実効性を高めていると感じています。 |

森井: |

毎月2回の取締役会及び四半期ごとの臨時取締役会において、業績やガバナンス、会社の方向性について全員が現状を共有できていると感じています。 |

野村: |

後継者計画の運用が課題として指摘されました。執行役員制度の導入は、この課題の解決に大きく寄与すると期待しています。指名・報酬委員会での検討内容は、今後も取締役会へ適時報告していきたいと思います。 |

寺村: |

同じく実効性評価で示された課題には、取締役会構成員の多様化と、企業の将来像を示す戦略議論の活性化が挙げられます。執行役員制度の開始によって人財プールが広がり、年齢やジェンダーを含む幅広い多様性の実現が進むと見込んでいます。さらに、通常業務の権限委譲が進めば、取締役会は監督機能の発揮や長期ビジョンをめぐる議論に今まで以上に注力できると考えています。 |

森井: |

実効性評価を通じて、より多様な視点を取り入れた議論や、活発な議論の時間の確保が課題だと認識しています。取締役間での建設的かつ深度ある議論をさらに促進していく必要があると感じています。 |

野村: |

社外取締役に求められているのは、過去の経験や知識に基づき、それぞれ異なる視点から会社が成長していくための助言を行うことです。私は社内取締役とは異なる自身の経験を活かし、中立的で客観的な立場から取締役会を通じて意見を述べ、適切な経営が行われるよう努めています。 |

寺村: |

経営陣とは随時、また社長とは定期的に意見交換を行っています。最近、特に議論を深めたテーマの1つは、ボード・サクセッションを見据えた経営人財の育成です。執行役員に一定の権限を委譲するとともに、その下層に位置する人財プールを一層充実させる方策について意見を交わしました。もう1つが、技術者確保に向けた採用強化と退職防止策です。技術者のキャリアパスという観点では、退職は必ずしも否定的に捉えるべきものではありませんが、近年の中途採用市場の急拡大を踏まえ、当社としても防衛策が必要です。派遣技術者との一体感の醸成や、個々の進路希望・キャリアパスを踏まえた教育機会の重要性などについて話し合いました。 |

森井: |

私は取締役との個別ヒアリングを定期的に行い、取締役会でも意思疎通の方向性を確認・共有しています。また、社長とは社長懇話会や指名・報酬委員会などの場で率直に意見交換しており、社外取締役として客観的・中立的な立場から自由に発言できる環境が整っていると感じています。 |

野村: |

前中計は、東証プライム市場の上場維持基準への適合という大きな課題を背負っていました。この課題は無事にクリアできましたが、持続的成長および次世代成長に向けた基盤整備は十分とは言えず、引き続き取り組むべき重要課題です。次世代の経営人財を育成するためにも、社員のモチベーションを高め、組織全体を活性化させることが最も重要だと考えています。 |

寺村: |

前中計では何よりも東証プライム市場の上場維持基準を充足させることを優先し、これを達成できたことを高く評価しています。技術者ニーズの高まりという好環境にも恵まれて利益計画を大幅に上回る成果を上げることができたことに加えて、社長自ら投資家との対話を積極的に行い、IR活動を強化した結果、情報の非対称性の解消につながり、市場での評価が得られたと見ています。今後の課題は質の高い技術者の確保です。採用競争の激化を踏まえ、キャリア採用の強化、多様な人財の登用、退職防止策の徹底に一層注力する必要があります。 |

森井: |

業界全体で技術者の採用目標が未達となる中、当社も新卒・キャリアとも大幅な人員増を実現できなかった点が課題として残りました。売上高は目標に届かなかったものの、利益率の大幅改善や「カーボンニュートラル」プロジェクト構成、ROE、配当性向の目標を達成し、増配にも結び付けることができました。 |

野村: |

非常に良いタイミングでの導入だと評価しています。経営と業務執行を明確に分離し、事業部門長としての執行役員に権限を委譲することで、意思決定のスピードと実行力が高まります。取締役会は経営方針と監督に専念でき、コーポレート・ガバナンス全体の強化につながると考えます。 |

寺村: |

現取締役の在任期間が長期化し、高齢化も進む中で、当社を持続可能な組織としていくために、次世代を担う人財を積極的に登用することは極めて重要です。業績が堅調な今こそ、マネージャー層を執行役員に登用し、それぞれの部門を任せることは、組織の活性化と経営人財の育成にも大きな効果をもたらすでしょう。また、通常業務を執行役員に委譲することで取締役会には時間的余裕が生まれ、監督機能や内部統制の強化、ひいてはガバナンスの質的向上が図れる点にも注目しています。 |

森井: |

執行役員制度により、各セグメントの本部長が実務担当者に若返ることで、旧来の慣習にとらわれない新しい手法や組織運営が進むと期待しています。ガバナンスや内部統制については、従来から管理本部を中心に各現場単位で適切に機能していますが、組織の活性化でさらに強化されると期待しています。 |

野村: |

激化する競争環境下におけるエンジニアの確保が最大の課題です。人員不足への対応策としては、請負・受託事業の拡大に加え、ビジネスパートナーとの連携強化を進めています。また、次世代の経営を担う人財の育成も急務です。全社的視点でのマネジメント能力を持つ社員を育てるため、従来にはなかった事業部門を超えた人事異動を実施することで、経験を積ませることも必要だと考えています。 |

寺村: |

優秀な学生の新卒採用が年々難しくなる中、少子化の影響を受けて技術者の確保は今後ますます深刻な課題となるでしょう。そのため、採用の多様化が不可欠です。特にキャリア採用には注力しているものの、まだ若年層に偏っており、人数的にも計画を下回っているのが現状です。また、外国人採用についても言語の壁などから派遣人財としては限定的です。こうした課題に対応するため、請負・受託業務の更なる拡大と協力会社との連携を通じて、実働技術者の数を確保し、将来的には多様な人財が当社独自の技術力を発揮できる環境づくりが必要だと思います。 |

寺村: |

各部署での段階的な体制整備と、部署間をまたいだ人財ローテーションの定期的な実施が必要だと考えます。また、若手人財を思い切って抜擢・登用することで、組織全体の活性化を図るチャレンジも必要です。さらに、中計に掲げた6つのサステナビリティ数値目標に対して、各部署が具体的なアクションプランを策定し、その進捗を役員全員で定期的に確認・共有することにより、着実な達成を図っていきたいと考えています。 |

野村: |

新中期経営計画では、技術者派遣業界における「No.1高付加価値の技術者集団」の組織化が基本方針です。そのための施策がセグメント戦略であり、採用・教育・営業の各戦略を一体化して運用していくことが不可欠です。今回の執行役員制度の導入は、全社的な視点に基づく経営体制の構築を目的としたものであり、部門横断的な連携や創意工夫の促進につながることを期待しています。 |

寺村: |

自動車業界などにおける「カーボンニュートラル」分野、そして生成AIの登場により半導体業界でも、開発ニーズが拡大しています。当社では、これらの分野における技術者派遣ニーズの高まりに積極的に対応していく方針です。その実現に向けて、対応可能な人財の採用、教育、そして当該分野への一層の派遣先の確保がそれぞれ課題となります。特に教育面では、今期から 請負・受託業務を拡大し、その中でOJTによる高度人財の育成に取り組んでいます。これは当社のハイレベル技術者の飛躍的な増加に向けた、非常に重要な施策であり、ぜひ成功させてほしいと思います。 |

森井: |

今後5~10年にわたって堅調な需要が続くと見込まれます。1兆円を超える業界市場で様々な形態の人財サービス企業がひしめく中、当社が高付加価値の技術者集団としてより特徴を鮮明にするため、ハイエンド領域の構成比率の向上と、多様な人財活用に結びつく請負・受託分野の拡大に取り組んでいきます。 |

野村: |

サステナビリティ委員会からは、取締役会に対して目標に対する進捗状況が定期的に報告されています。社外取締役としては、全従業員がやりがいを持って働ける職場環境を整備することを強く意識し、課題解決に努めてまいります。 |

寺村: |

人財派遣業である当社では、まさに人財こそが企業価値向上の源泉であり、「人づくり」と「全従業員の幸福」をサステナビリティ基本方針に掲げていることは、極めて妥当であると思います。「人づくり」、すなわち技術者の育成はまさに本業として注力しており、また近年は健康経営の推進にも力を入れ、退職率の低下にも一定の効果が見られています。また当社の技術者が「カーボンニュートラル」関連分野のプロジェクトへ参画することにより環境問題への貢献にもつながり、サステナビリティ戦略と企業価値の向上が一体となって推進できていると思います。今後は、ワークエンゲージメントを超えた従業員エンゲージメントの向上が、管理職を含めた全従業員のリテンション向上にも資する重要な施策になると考えています。 |

森井: |

定期的なサステナビリティ会議を通じて意識の共有がなされ、サステナビリティ経営、社会貢献と多岐にわたり取り組んでいます。中計でも「人財育成」と「組織づくり」は成長の重要領域と考え、項目別に数値目標を設定し、その達成に向けて取り組んでいます。 |

野村: |

新中計の施策を着実に実行し、全役職員が一丸となって目標達成することを願っています。私も社外取締役として微力ながら会社の発展に寄与できるように努めてまいります。 |

寺村: |

今期より新たな中計がスタートし、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に取り組むこととなりました。前中計では無事に東証プライム市場の上場維持基準を充足することができましたが、新中計ではこれをさらに確固たるものにし、企業価値を向上させていくことが望まれます。そのためにも新中計で掲げた諸施策を1つずつ着実に実行していくことを期待しています。我々社外取締役は、すべてのステークホルダーの代表として、会社の着実な前進を見守っていきたいと思います。 |

森井: |

執行役員制度の導入により組織が新たな体制に移行した今、今後の更なる成長を大いに期待しています。引き続き社員全員が緊張感と感謝の気持ちを持って日々成長に努めることが、会社の力強い前進につながると信じています。 |